関門トンネル入り口

生まれた地域は距離的には神戸・大阪と岡山のほぼ真ん中辺りにあったから、どちらに行ってもよさそうなのに、西の方にはあまり出かけなかった。行ってもせいぜい姫路どまりである。小学校低学年の見学旅行は姫路城で、当時修理中だった記憶がある。

姫路城

ある日突然、大学で東京に行く前の息子さんといっしょに岡山の人が、はるばる宮崎まで会いに来てくれた。そのお返しに、神戸に出かけた時に、その人に会いに岡山まで足を延ばした。岡山には九州に自転車で行く途中に岡山城に寄っただけである。行ってみると、やっぱり姫路から岡山の交通の便が相変わらず悪い。それだけ人の行き来が少ないということだろう。結局行きは姫路から新幹線を使った。岡山ではVISAカードが使えなかった。今の時代に、世界の新幹線でもカードの使えない所があるとは知らなかった。

新幹線岡山駅

岡山では市電に乗り、岡山城と後楽園に連れて行ってくれたあと、何とかの酒蔵が経営するレストランに行ったが、食事時ではなかったので、飲み物だけ注文をした。帰りは姫路まで各駅停車で出たが、本数は極めて少なかった。宮崎とは違って新幹線沿線なので飛行機を使わずに東京まで行けるが、普段は大都会のようには行かない。

岡山城

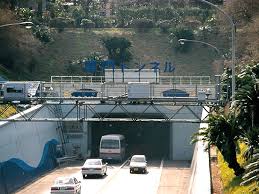

大学の3年目か4年目にバスケットをいっしょにやっていた同級生を自転車で関門海峡を渡ってみぃひんか、と誘ったら、少し考えていたが、行こか、ということになった。二番手の高校かららしかったが、努力家で優等生タイプだった。4年で卒業して、大手の電機メーカーに就職して、何年目かに家族でニュージャージーの支社に派遣されていた。たまたまその年アメリカに行ったので、会社に電話したあと、家に押し掛けた。典型的な日本型のビジネスマンで、結婚した相手はジャパニーズコミュニティの中だけで生活していたようだった。研究室の近くの人は夫についてアメリカに行き、5年いたが英語は話せないと言っていた。そんな人が多いようである。

ニュージャージーへは滞在していたマンハッタンから出かけた

初めてで心配だったのか、母親から十円玉が詰まった袋を渡されて、行く先々で電話をかけていた。無事を報告していたらしい。放りっぱなしで親とほぼ無関係に暮らしていたから、親子もいろいろなんや、と可笑しくなった。

関門海峡まで600キロほど、時速20キロで一日6時間やと5日くらいで着くんちゃう、そんな大雑把な日程で出かけた。細かいことは忘れてしまったようだが、広島と山口でテントを張って寝たのが印象深い。広島では市街地の川沿いのホテルの横辺りでテントを張ったのだが、蚊には悩まされなかった。おそらく、海水が遡っていたんちゃうかという結論だった。その点、山口県防府市の佐波川の川原でテントを張った時は散々だった。蚊取り線香を焚いてる間にも、これでもかこれでもかと蚊に刺された。テントを張る前に、女子のチームの姉妹の家に寄った時、泊って行きませんかとの誘いを断ったのが恨めしく思えるくらいだった。

テントを張って寝た佐波川

途中、岡山城、倉敷、尾道、秋吉台に寄ったりしていたので、たぶん関門海峡に着いたのは5日目くらいだったような気がする。荷物を両サイドに振り分けて載せるとわかるが、結構重い。トンネルの中は絶えず予想以上の轟音が響く。今より自転車の道には条件が悪かったようだから、地獄みたいやなという感じだった。関門海峡を越えて、これが九州や、という感慨もなかった。帰りの記憶がないのは、ひょっとしたら小倉からフェリーにでも乗ったのかも知れない。

初めての自転車旅行の割には、関門海峡を自転車で越えた、それだけだったような気もする。