購読

採用試験と大学院を受けて、修士の準備に購読と英作文をやれば採用試験の方も充分行けると思えたので、先ずは一年生の英作文の時間に『坪田譲治』をテキストに使ってくれた人の研究室を訪ねた。→「英作文」(4月2日)、→「教員採用試験」(5月2日)

事務局・研究棟(同窓会ホームページから)

初めてではなかったので名前は憶えてくれてたようで「玉田くん、あなた、26人中飛び抜けて一番でしたねえ」とにやにやしながらその人が話し始めた。へえー、そうなんやと思っていたら、「あなたは元気があるから、定時制の高校の教員は出来るんですがね」と付け加えた。要は、あまりにも英語の力がないのを同情していたわけである。好きな人に同情されるのは、人に金を借りて生きるくらい、よくない。

六甲山系を背にした講義棟(同窓会HPから)

研究室を訪ねる前に「試験の準備はしよう」と決めていたので、何からやればいいかを聞いた。本を読んでみますか、と何冊かを紙切れに書いてくれた。教員採用試験、院の試験を受けるとして、先ずは読むことですね、と言うことだろう。今回は『坪田譲治』ではなく、何冊かのアメリカ文学の書名が並んでいた。

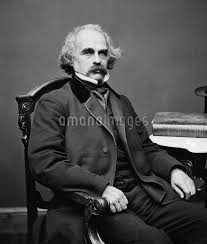

Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter

Theodore Dreiser, Sister Carrie

An American Tragedy

William Faulkner, Sanctuary

Light in August

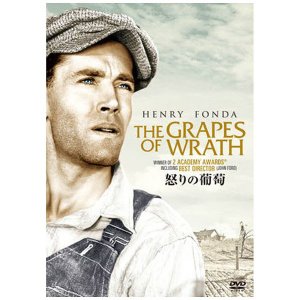

John Steinbeck, Grapes of Wrath

名前は聞いたことはあったが、もちろん読んだことはなかった。そもそも英文書を読んだのは、ゼミの発表で取り上げたTo Kill a Mockingbird(『アラバマ物語』)だけである。それもほんの少しだ。

今回は図書館を利用することにした。どれも分厚い本だった。特にAn American Tragedyは辞書並みで、1026ページもあった。一番分厚いAn American Tragedyから読み始めた。一応研究社の英和大辞典はあったので、辞書も引いた。しかし、知らない言葉が多すぎて、毎日毎日かなりの時間を使ったのに、3ケ月もかかった。大きな辞書がぼろぼろになっていた。しかし、と考えた。こんな調子なら、一生に何冊読める?試験には間に合わんやろ。

下駄履きで、寝袋とThe Scarlet Letterの文庫本を持って、津山、松江、津和野に列車で出かけた。立原正秋の『こころのふるさと行く』を読んだとき、行ってみようと思っていたこともあるが、今回はThe Scarlet Letterを辞書なしで読んでみるか、と思いながら、姫路経由の列車に乗り、夜の11時過ぎに津山駅に着いた。それが最終列車のようで、構内から誰もいなくなった頃にベンチに寝袋を広げて眠り始めた。初めての寝袋である。

次回は、津山から津和野へ、か。

+++++

ナサニエル・ホーソーン、1804年生まれ、『緋文字』(1850)

セオドア・ドライサー、1871年生まれ、『シスター・キャリー』(1900)、『アメリカの悲劇』(1925)

ウィリアム フォークナー、1897年生まれ、『サンクチュアリ』(1931)、『八月の光』(1932)、ノーベル文学賞(1949)を受賞。

ジョン・スタインベック、1902年生まれ、『怒りの葡萄』(1939)、ピューリッツァー賞(1940)・ノーベル文学賞(1962)を受賞。

映画『怒りの葡萄』