金芝河さん5

『不帰』の扉写真

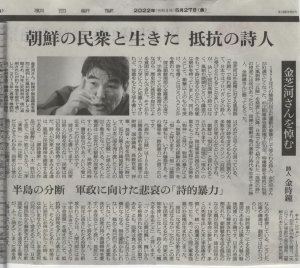

金芝河(きむじは)さんの5回目で、「東京で開催された韓国問題緊急国際会議」でのグギさんのスピーチの日本語訳の紹介である。ちょうど昨日の新聞に詩人金時鐘さんの「金芝河さんを悼む」という記事が出た。訃報のあと、誰かに原稿を依頼して出した記事が、そのメディアの金芝河さんの評価というわけである。ノーベル賞級の作家なら、いつでも記事を出せるように準備をしていたはず、1929年生まれの金時鐘さんが書いた時の刻まれた記事である。(↓)

「金芝河さんを悼む」(画像保存→拡大で購読可)

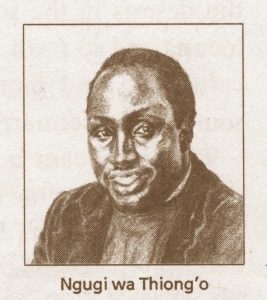

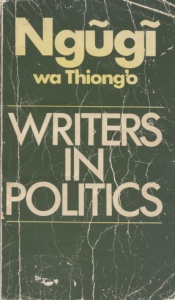

グギさんは『作家、その政治とのかかわり』を三部で構成している。一部(文学、教育―国を思う国民文化のための闘い)と二部(作家、その政治とのかかわり)でケニア国内での作家活動と作品、その政治とのかかわりについて書いている。そしてその延長線上に、三部(政治的な抑圧に対して)の韓国とアフリカ系アメリカ文学を置き、すでに本や雑誌で書いたものも加えて作家と政治のかかわりを明らかにしている。会議で読んだ内容は三部の十二章に「韓国民衆の闘いはすべての抑圧を受けている国国の闘いである」という題で収められている。発表者も多く、それほど時間がなかったはずなので、草稿を軸に会場の反応も見ながらしゃべり、全文は後で本に収載したというわけである。その場にいなかったので、草稿と比べようがないが、グギさんの伝えたかったことを尊重して、草稿の私の日本語訳をそのまま載せたいと思う。グギさんの本も量が半端ではないので、読むのに難儀をしたが、この草稿も長い。気持ちがないと、とても読めない。本の日本語訳を2年で終えたのが不思議なくらいである。過ぎてしまえば、何とでも言える。

グギ・ワ・ジオンゴ『作家、その政治とのかかわり』

「私は韓国問題緊急国際会議を準備して下さった方々に感謝したいと思います。国の統一と民主化に向けての韓国の人たちの闘いについて私はほとんど知りません。もちろん、韓国の人たちがアジアでもアメリカ帝国主義に致命的な打撃を与えている国民の一つだということは知っています。また、国が分断され、半分がアメリカ帝国主義の影響下にあり、もう一方の半分は解放されて、人民共和国になっているとも知っています。しかし、私が知っているのはそれだけです。私は報道機関を外国人が所有し、常に帝国主義と並んで歩んでいる国からやってきました。したがって、国内では抑圧されていますので闘いや出来事についてはほとんど知らされていないのです。そのような出来事が報じられる時には、真実を曖昧にしたり、帝国主義的な支配は正しく、反帝国主義的な闘争は間違っているという見方で報道がなされるのです。だから私は知るためにここにやってきました。国民解放のための朝鮮の人々の正当な闘いについての何かを我が国に持ち帰りたいと思っています。出来れば、ケニアか朝鮮の特定の機関のために語っているのではないことを、また、この会議の目的に沿って私が非同盟の立場にいることを明確にしておきたいと思います。しかし、この会議は非同盟の立場にいる人たちのためのものであり、コロンボではこの会議と並行して非同盟諸国会議が行なわれていると聞き及んでいます。私は作家という立場でこの会議に参加して、自分自身について語り、帝国主義や外国支配から完全に解放される民衆の闘争から創作へ自分を駆り立ててくれる手がかりを得ようとしています。つまりは、私は作家として非同盟の立場には立っていられないということです。祖国の資源や人的資源を自らの手で管理し、自らの汗の結晶、自らの労働の産物を統制する権利を求めて百万の大衆が声をそろえて叫ぶ中にいて、どうにして作家が非同盟の立場を取ることなど出来るでしょうか?帝国主義や人々を食い物にするあらゆる階級によって体に巻きつけられた鎖を百万の筋肉が断ち切ろうとしている光景を目のあたりにしてどうして人が非同盟のままでいられましょうか?

グギさん

昨日、韓国の作曲家尹伊桑(ユン・イーサン)が朴正煕(パク・チョンヒ)の獄舎で経験したことをつぶさに語ってくれた時、私はその証言に感動して涙がこぼれました。猿ぐつわをはめられた多くの人たちや、拷問を受けている多くの人たちを代弁していると分かっていたからこそ、獄中でオペラを作曲する力が湧いてきたのですと述べていたのが殊に印象的でした。それこそが、抑圧されている側の音楽や芸術が取るべき立場だと思います。完全な解放のために闘っている人たちの力と決意を表し、訴え、はっきりと語りましょう。

それは詩の中で金芝河が取っている立場でもあります。それは金芝河の詩が単に朝鮮の人たちに語りかけているだけでなく、世界中の闘っているあらゆる人たちにも語りかけているわけでもあるのです。金芝河は獄中にいますが、その声は南アフリカやジンバブウェの人たちを、あるいはパレスチナや、新植民地支配の下に苦しむあらゆる国の人たちを奮い立たせているのです。金芝河がアメリカ帝国主義といっしょになって国民から巻き上げたり、殺人の手助けをしたりする五賊について語る時は、私たちすべての国の歴史について語っているのです。

ここで暫らく、私たちすべてに共通しているその歴史について、話をさせて下さい。論理的に見て係わりのある二つの観方があります。ひとつは、それは絶えず西ヨーロッパの支配者階級による収奪と抑圧の歴史であったということです。報酬目当てに雇われたポルトガルの探検家や船員がアジアの富への最短の航路を発見するために派遣されて、十五世紀の終わりにアフリカに上陸したことが先ず頭に浮かんできます。封建的な支配階級と商業に携わる新興の有産階級はともに、この窃盗と掠奪の道を切望しました。その人たちは黄金を、きらきら輝く黄金を切望したのです。このきらきら輝く黄色の金属と煌めく白色の象牙を求めて、多くの文化の進んだ都市、特に東アフリカ沿岸の多くの諸都市をほしいままに破壊しました。その人たちはモザンビークやザンジバルやケニアの街を破壊しました。

1505年のキルワの虐殺

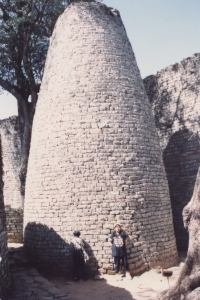

整備された石造りの町並みを備えた都市ジンバブウェを破壊して廃墟に変えてしまったのも、血眼になって黄金と象牙を探し求めたこのポルトガル人たちでした。その人たちには火薬と、もちろん聖書がありました。朝鮮やアジアの他の地域に宣教師を入植させようとしていた時期に、その人たちがアフリカでも同じことをしていたのは興味深いと思います。自分たちの思うがままに人々の生活を壊すことこそが都市や文化を破壊する上で最も重要だったのです。その人たちが望んだものは、黄金であり、銀であり、象牙や香辛料や、ポルトガルの封建的、有産者階級にただちに利益をもたらすありとあらゆるものであった点を思い出して下さい。この新たに伸し上がってきた有産階級の輝きは、殺戮されたアフリカ人の死体や血がその礎になっていたのです。あの人たちの吹聴するいわゆる文明は高度に進んだアフリカの文明を破壊して築かれたのです。ポルトガル出身の掠奪者たちによって築かれたケニアのモンバサにあるジーザス要塞は、主なヨーロッパの植民地列強として短かい栄光と成功を誇ったその人たちの醜い記念碑として、今なお建っています。ポルトガル人たちは、対等に自慢出来るものと言っても火薬しか持ち合わせはなく、他のヨーロッパ列強の先兵隊にしか過ぎなかったのです。しかし、火薬は十分に役立ちました……アフリカ人も斃れ、家畜も死に、家も倒れて内陸部への大規模な移住や移動が始まりました。アフリカ人は新しい家を、都市を、そして新しい生活を築こうと努めましたが、その努力さえも報われませんでした。植民地支配を夢見る更に多くのヨーロッパ人が大挙して海を渡ってやって来ました。ヨーロッパ人がアフリカの国々や民族を搾取し、支配し、抑圧してきた歴史は、主に次の三つの時代に分けられます。

遺跡グレート・ジンバブウェ

(一)奴隷制‥‥まずは、アメリカ、西インド諸島、ラテン・アメリカの新世界を建設するために、アフリカ人が奴隷として捕えられ、海を横断して輸送された時代です。後に日本に導入されるようになりますが、西洋の産業や技術の発達についてじっくり考える際には、その発展ももとを質せばアフリカ人奴隷の労働力が基礎になっているのを忘れてはなりません。もう一方で、こうして労働力が流出したことによってアフリカの成長に恐ろしいほどの悲観的な結果が生まれた事実も見逃してはなりません。いかなる発展も、所詮は人間につきるからで、自然を変え、その結果自分たち自身を変えてゆくのも組み合わさった人間の労働力なのです。人々を殺したり、閉じこめたり、あるいは人々を四散させたうえ自分の土地や他の土地で乞食になるように仕向けておいて、それでもそれが発展であると呼んだりなどしてはなりません。

奴隷帆船:「ルーツ」より

(二)古典的植民地主義‥‥その後に、直接の植民地占領の時代がやって来ました。この時期の特徴はヨーロッパ資本によって、アフリカの天然資源とアフリカ人の労働力を収奪したことです。アフリカは原材料と安価な労働力の供給地と同時に、ヨーロッパ商品の市場となりました。この収奪には植民地の軍隊と警察による直接的な政治支配と民衆への直接的な抑圧と弾圧が伴いました。

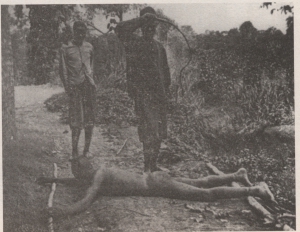

ベルギーによるコンゴ自由国でのゴムの栽培

(三)新植民地主義‥‥その次には、大部分のアフリカ諸国が現在もその影響下にある新植民地主義の時代がやってきました。この時期は「国旗独立」の段階とか「国旗独立」の時代とも呼ばれています。それは、アメリカやヨーロッパや日本の資本の配下にある地元の人間で構成される政府がそういった国々の利益のためにその国の人たちを支配したり、抑圧したりする状況を言います。そのような政権は国際資本を護る警官の役目を演じ、武器や主人のテーブルからのおこぼれに与かるために一国を抵当にいれることもしばしばです。そんな政府は不均衡な発展を遂げる植民地経済を変更することは決してありません。

「国旗独立」:ガーナの独立

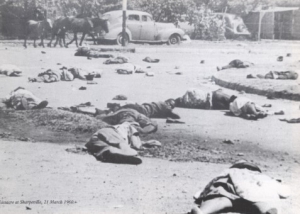

すべてこの三段階には暴力と抑圧が伴います。実際、その三段階は異なった局面の奴隷制であるに過ぎません。今このホールでこうして話している間にも、南アフリカではアフリカ人労働者の子供たちが殺されています。今こうしている間にも、私たちのたくさんの子供たちが南アフリカやジンバブウェでは拷問を受けています。ウガンダやケニアを含む新植民地主義の支配下にある多くのアフリカ諸国の監獄では他の多くの人たちが殺されたり、朽ち果てたりしているのは言うまでもありません。しかし、私が今までお話ししてきたのは、朝鮮や他のアジアの国々と共に分かちあう共通の歴史の一つの側面に過ぎないのです。

1976年南アフリカのソウェト虐殺

もう一方の、より恒久的な観方は、闘争と抵抗という面からの観方です。アフリカにおける数百年に渡る奴隷制によって、収奪や抑圧に決して屈しなかった人々の無限に輝かしく、英雄的な歴史が生まれました。アフリカの人々はイギリス人やポルトガル人、それにフランス人や他のヨーロッパ人の奴隷監督と闘いました。その人たちは植民地占領軍に対抗して闘いを繰り広げました。この時期には輝かしい武勇伝がたくさん残っています。フランスと闘ったアルジェリアの武力闘争とイギリスに対して行なわれたケニアのマウマウ抵抗運動が挙げられます。ケニアのマウマウの解放闘争が朝鮮戦争とほぼ同じ時期に行なわれていたとお知りになって、それは面白いと思われるでしょう。更に最近では、モザンビークとアンゴラとギニア・ビサウでも武力闘争が成果を収めています。南アフリカでも同じような武力闘争が始まりかけています。ソウェトはこれから起こる事態の前奏曲に過ぎません。アンゴラとモザンビークとギニア・ビサウでの人々の数々の勝利がアフリカ諸国の闘争の新しい時代の先駆けであると私は信じています。十五世紀に初めて奴隷制と植民地主義を初めて導入したポルトガル人が撤退を強いられた事実は、アフリカにおける古典的植民地主義の終焉と、新植民地主義の段階に突入した帝国主義に対抗する激しい闘いの始まりであることを象徴しています。新植民地主義はその国の御用商人たちと外国の資産家たちが手を結んでいるために大いに成功しています。その御用商人たちは、ロンドンやパリ、ニューヨーク、アムステルダムや東京にいる、自分たちに報酬を与えてくれる主人のために、拷問や不正手段、投獄や軍事的な残虐行為やテロ活動などによって民衆を抑えて、支配を続けています。敢えて言うなら、その人たちは国際独占資本に雇われた現代の奴隷監督であり、農園の現場監督であります。

ケニアのマウマウ抵抗運動の農民戦士

その国の御用商人の階級は民衆を混乱させるという理由で、最も危険です。本当の主人の姿が見えないのです。はっきりと目に見える支配者は、ほかの人たちと同じように、同じ肌の色をし、確かに同じ言葉を話しているように思えます。しかし、その人たちは民主的な社会の命を奪い、国民自身の責任ある決断を抹殺しています。その人たちは共産主義と闘っていると見せ掛けながら国民の連帯を阻んでいます。

しかし、朴正煕と朴に報酬を与える外国の主人に対してだけではなく、同時に地元の御用商人たちによって構成される支配者層と国際的な侵略者に対しても、闘いは続いていくでしょう。それが、民主化と統一に向けての韓国民衆の闘いがすべての抑圧された民衆の闘いでもある理由なのです。

帝国主義を完全に葬り去ることを通じて初めて平和は可能であると私は信じます。ですから、国民の統一と民主化に向けての私たちの闘いは、必然的に帝国主義と外国支配に対する闘いになるのです。しかし、帝国主義列強は手を組み、情報や戦略を共有しています。従って、敵を粉砕し、永遠に葬り去るために、抑圧され、搾取されている国々もすべて手を取り合って進まなければならないのです。

その敵は今、アメリカ帝国主義に先導されています。アメリカがヴェトナムとカンボジアで敗けたあと、帝国主義者たちは退却し、今は地歩を固めようと、アフリカ、中東、ラテン・アメリカと、韓国と他の東南アジア諸国を虎視眈眈と狙っています。ヴェトナムのあと、米国国防省長官が、韓国の人たちが自分たちの土地で奴隷になることをこのまま拒み続けるようなら、核兵器を使用すると脅したことをお忘れではないでしょう。極く最近、米国国防省長官が内密の防衛条約を結ぶために、ケニアとザイールを訪問しました。

若き日の独裁者ザイールのモブツ

ヒトラーを信奉する南アフリカのフォルスターが以前に、ユダヤ人国家をパレスチナの地に建設しようとする人たちとイスラエルで会談したように、アフリカでの軍事攻撃を仕掛け続けるための企画を更に考え出すために、キッシンジャーはその同じフォルスターと西ドイツで会談をしています。そしてフランスは、ヒトラー信奉者のフォルスターに新核兵器装置を売り付けています。このように明らかになお、帝国主義国家を暴走させる狂犬から核戦争の危機がやって来ているのです。

従いまして、なぜアジア、アフリカ、ラテン・アメリカに住む私たちが国家統一と民主化に向けての朝鮮の人たちの闘いを支援しなければならないかは火を見るよりも明らかです。私たちは自分たちの闘いだけを切り離して考えてはいけません。南アフリカ、ジンバブウェ、パレスチナ、チリ、朝鮮、それは民主化と民族の統一の敵に対する同じ闘いでもあるのです。それ故に、すべての抑圧された世界の国々の連帯感を意識的に強めなければなりません。私は一組織のために話しているのではありませんと言いました。しかしながら、国を分割する立場にあくまで反対し、外国の領土要求の立場に断固として反対してきたケニアの民衆が、国家の再統一と民主化にむけての朝鮮民衆の正当な要求をしっかりと支援するものと確信しています。

朝鮮民衆の闘いに、世界のすべての農民と労働者の闘いに、そして、帝国主義とあらゆる形の外国支配と闘い続ける世界の民衆の連帯に栄光あれと、お祈り申しあげます。」

少しでも読みやすいようにと、授業で使った画像を入れました。次回は、反体制をしばらく離れて、顧問、か。

『金芝河(キム・ジハ)民衆の声』(サイマル出版会)より