つれづれに:反体制ーグギさんの場合1

小島けい挿画(『アフリカとその末裔たち』)

今回は、反体制ーグギさんの場合である。

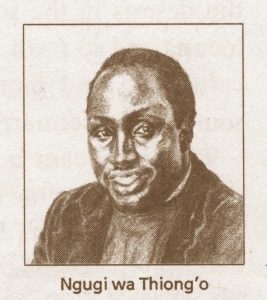

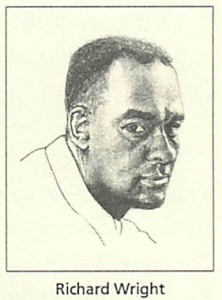

新聞で韓国の詩人金芝河(きむじは)さんの訃報を読み、グギさんの評論の中に引用されていた詩を日本語訳した縁で、金芝河さんに関する「つれづれに」を5回書いた。(「金芝河さん」→「1」、→「2」、→「3」、→「4」、→「5」、5月26日~29日)学生運動の過激派の風貌にたまたま似ていたせいで警官にしつこく職務質問されているうちに(→「髭と下駄」、4月19日)、自分の中にある反体制の意識に気づいたのだが、この前の科学研究費のテーマ「アングロ・サクソンの侵略の系譜」(→「2021年11月Zoomシンポジウム最終報告」、2022年3月)はまさに反体制そのものだった。この五百年に渡って欧米中心の自称「先進国」がいかに好き勝手やって来たか、というテーマがよくもその「先進国」の一員である国の日本学術振興会に選ばれて予算が交付されたもんやと感心したほどである。修士論文(→“Richard Wright and His World”、1982)に選んだアフリカ系アメリカ人作家リチャード・ライト(↓、→「リチャード・ライトの世界」、2019年5月)も、→「MLA」、2020年2月)で発表する作家に選んだ南アフリカのアレックス・ラ・グーマ(→「闘争家として、作家として」、→「拘禁されて」、→「祖国を離れて」、1987)も、出版社の社長さんから評論の日本語訳を頼まれたグギさんもすべて反体制の作家である。金芝河さんが1974年に死刑宣告を受けたのも、体制側朴正熙軍事政権にとって詩人としての影響力の強い金芝河さんが脅威だったからである。訃報を読んで金芝河さんについて書いた時に、この機に、反体制の題でグギさんとラ・グーマとライトについてまとめておこうと考えた。先ずは、『作家、その政治とのかかわり』の日本語訳をしたグギさんからである。

リチャード・ライト(小島けい画)

ロンドンを拠点にジェームズ・グギの名前で作品を書いてる限りは「ナイロビ大学教授、世界的に著名な作家」のままで居られたが、ある時点から体制の脅威となり、投獄され死を覚悟して、亡命の道を選んだ。何が体制の脅威になったのか。それは母国語のギクユ語で描き始めたことと、グギさんの感化を受けて大衆が自らの意思で動き始めたからである。『作家、その政治とのかかわり』の中に、その手掛かりがある。序で概要が書かれ、作品や文化活動を通して得た成果、特に母国語で書く重要性と民衆とともに闘う必然性を説いている。今回は序の私の日本語訳を紹介し、次回に母国語で書く重要性と民衆とともに闘う必然性を説いている部分の日本語訳を紹介したい。作品は一部(文学、教育―国を思う国民文化のための闘い)で、1ー文学と社会、2ー学校での文学、3-ケニア人の文化―生きのびるための国民的な闘い、4ーある戯曲に架けられた「手錠」、5-原点に立ち戻って、あとがきー文化に関して、二部(作家、その政治とのかかわり)では、6-作家、その政治とのかかわり、7ーJ・M―ある作家への献辞、8-再生―マウマウ、解き放たれて、9-慈愛の花びらと項目分けしている。「序」の私の日本語訳である。

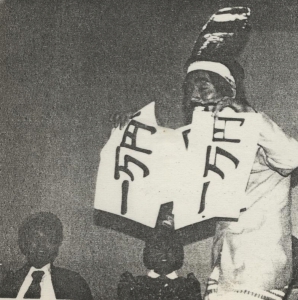

グギさん

「本書に収められた評論は一九七◯年から一九八◯年の間に書かれたもので、七十年代の私の心を支配していた「人生にとっての文学の妥当性とは何か?」に要約されるいくつかの問題を示しています。文学の妥当性を求めていた私は、文化と教育の問題から言語や文学や政治に及ぶたくさんのイデオロギー論争に巻き込まれました。そのお蔭で、ナイロビ大学(↓)での文学部との深い関わりや文学部主催の多くの活発な討論や活動から、リムルの農民や労働者の文化活動まで、同じように深くかかわるようになりました。

私にとっては、変化に富んだ恐るべき十年でした。最終的には、もはや私は一教師ではなく、ケニアの農民と労働者の足元で一人の生徒になっていました。その結果が、民衆に根ざし、国を思い、伝統を持つ文学や国民的文化に再び自分自身がかかわるための、アフリカ系サクソン文学からの私の新しい旅立ちとなりました。こういった変化が、この十年に書いた私の作品の中に反映されています。七十年代の初めに、すでに私は英語で『炎の花びら』を書き始めていましたが、七十年代の終わりにはギクユ語で『サイタアニ・ムサラバイニ(十字架の悪魔)』を書き終えていました。演劇の分野では、ミシェレ・ゲタエ・ムゴと英語で書いた『デダン・キマジの裁判』と、グギ・ワ・ミリイと一緒にギクユ語で書いた『ンガアヒカ・デーンダ(結婚?私の勝手よ)』の脚本をこの時期に生み出しました。また、ナイロビ大学の教員生活から奈落のカマタ最高治安刑務所の牢獄に放りこまれたのもこの時期です。

『炎の花びら』

ケニアの学校の教材として相応しい文学の検討、文学と社会に関する連続公開講座、無料移動劇場の年次企画を通じての民衆主体の取り組み、という文学部の三大企画の妥当性を探っていた私の気持ちに刺激を与えてくれました。

従って、例えば文学と社会に関する論文は、ケニアの学校での文学教育に関して、一九七三年にナイロビ学校で行なわれた文学部主催の文学会議に出席した教師のために書きました。「作家、その政治とのかかわり」についての論文は、文学部企画の公開講座で読みました。そして、大半が言語と演劇の問題で占められているのは、帝国主義に組する文化と、国を大切に思うケニアの国民文化との間の大きなイデオロギーの闘いが、特に劇場で烈しく繰り広げられたという理由に過ぎません。

このイデオロギーの闘いは、J・M・カリユキが暗殺されたり、国会議員、労働者、作家、学生、国を思う知識人がそれぞれ拘禁されたり投獄されたりした七十年代のケニヤの高まる闘争を順に反映しています。J・Mとその著書『マウマウ、抑留された人々』に関する二つの評論は、台頭するケニアの右翼政治勢力の抱く不安を示しています。本書の評論が、これからも続く国を大切に思う国民文化の闘いに少しでも役に立てば、というのが私の願いです。その闘いは、帝国主義者の利益を反映する外国主体の文化の攻勢に抵抗するケニアの国益を映し出しています。

しかしながら、アフリカやアジア、ラテン・アメリカなど、世界で起こっている事態と切り離してケニアの闘いを見てはなりません。経済や政治や文化の外国支配に反対するケニア人の闘いは、第三世界やその他の地域で争われている闘いと同種のものです。ですから、私たちを結ぶ絆を示すために、韓国とアメリカに関する評論を何編か収めています。

私たちの毎日の生活を形成する階級の権力構造と文学が無縁ではいられませんから、私はこの本に『作家、その政治とのかかわり』という題をつけました。そこでは、作家に選択の余地は残されていません。その作家が意識しているかいないかにかかわらず、多かれ少なかれその作品は、経済、政治、文化、イデオロギーの激しい闘争の局面を照らし出しています。作家に選べるのは、民衆(↓)の側なのか、民衆を抑圧し続けようとする社会権力や階級の側なのか、戦場ではどちらかの側かしかないのです。その作家が男性であれ、女性であれ、中立に留まることだけは出来ません。作家である限り、政治とのかかわりを持たずにはいられないのです。問題は、どんな政治なのか、誰の政治なのかということです。グギ・ワ・ジオンゴ ケニア リムル村ギトゴオジにて。」

農園では働く人々

次回は、反体制ーグギさんの場合2、母国語で書く重要性と民衆とともに闘う必然性を説いている部分の日本語訳の紹介、か。

グギ・ワ・ジオンゴ『作家、その政治とのかかわり』