つれづれに:日1860

柿(↑、↓熟す前)が一気に色付いてきた。短い期間に作業をしないと実が崩れる可能性はあるが、先ずは5つずつである。先は長い。ずいぶんと気温も下がってきたし、雨が降らないでいてくれそうなので、何とか干し柿が出来そうである。生り年につき、お裾分けも充分、連絡があればいつでも送付可である。今年は暑さのせいか、熟し方がおかしいので、剥く時にぐちゃぐちゃになったり、吊(つ)るすための枝の支えの部分が重さで耐えられなくて落ちてしまう柿が50個ほどあった。それに比べて、今から取り込むのは例年通りの熟し方で、剥く作業も例年通りで、助かる。タスカルの原理である。

非常勤(「大阪工大非常勤」ほか多数、医大に来る前年は16コマ)と医大の1年目(医学科4クラスと後期非常勤農学部2クラス)の6年間、「黒人史の栄光」(↓、“The Glory of Negro History,” 1964)を教科書に使ったお陰で、1860年は歴史の大きな流れの潮目だったかも知れないと考えるようになった。

それはないと思うが、日本もひょっとして‥‥と考えて、少し調べてみたら、奇しくも潮目のような気がしてきた。調べてみるものである。それでは、ヨーロッパは?アフリカは?南アフリカは?

「なんぼなんでもそう都合よくはいかんやろ」とは思うが、少し広げて調べてみる必要がありそうである。一人では手に余るが、「しゃーない」、やってみるか?

受験勉強はしなかったが、ところどころ日本史は考えたことがある。吉川英治の『宮本武蔵』(↓)で親しんだ作州浪人武蔵(たけぞう)は関ヶ原の戦いで、負けた西軍の歩兵で死にかけたようだし、興味もあって身近な問題として考えたことがある。調べていると、宮本武蔵の出生地が作州宮本村ではなく播州だと主張している人たちがいた。文献まである。泊(とまり)神社に何やら縁(ゆかり)のものが祀られてあるとウェブには出ていたが、その神社は通(かよ)った忌まわしい高校からそう遠くないところにあって、たぶん側を通った記憶がある。信頼度は低そうだが、ほかに出生地が宝殿というのもあった。母親が継母に虐められていた村で、採石場があり、山から鉱石(おそらく大理石。祖父は大理石職人で岐阜の大垣に出稼ぎに行っていたらしい。宝殿の現場で職人をしていた気がする。帰省中に脳溢血で倒れそのまま死んでしまった。ちょび髭を生やした遺影を見たとき、なかなかいい顔してるやんと思った記憶がある。職人の腕はよかったのではないか。ひょっとしたら、見込まれて出稼ぎに行ったのかも知れない。確かめようがないので、勝手な憶測である)を切り出すので、山がいびつな形をしていたのを覚えている。

武蔵が参戦した関ケ原の戦いも国が真っ二つに分かれて戦った(国)内戦、市民戦争である。真っ二つに分かれた理由が今の私には理解しかねるが、その戦いのあと、長い長い江戸時代に入っている。その長い時代にヨーロッパは奴隷貿易の蓄積資本で産業革命を起こし、農業から工業へ社会の基軸が移行していた。産業化の道を突っ走っていたわけである。経済が大きくなると、その体制維のために武器も開発される。最初はポルトガル人が種子島に置いて行った火縄銃の類の火器だったが、江戸時代の終わりに黒船(↓)がやってきたときには、どかーんと轟音を響かせる大砲に変貌していた。刀で太刀打ちできるわけがない。開国を迫られて、通商条約を結んだ。

米国軍艦2隻が浦賀水道に来航して通商を打診したのが1846年、1854年にはペリー(↓)が7隻の軍艦を率いて江戸湾に来航して、その年に日米和親条約を締結している。江戸幕府は大老井伊直弼が尊王攘夷派を押さえて、強硬策を次々と実施している。大砲で脅されて開国してしまったのだから、天と地がひっくり返ってしまったようなものである。武士は今の国家公務員、幕府は霞が関のようなもので、それ自体がなくなって新しい機構になってゆくのだから、武士には死活問題だった。当然、外国人排斥も起こる。それを承知で、幕府が強硬に推し進めてしまったわけである。

その井伊直弼(↓)が殺されたのが1860年だった。桜田門外の変である。この事件の後、幕府の権威は低下していき、朝廷の力が強くなっていく。1867年に徳川慶喜が征夷大将軍を辞して大政奉還、翌1868年に王政復古し、元号も明治に変わる。

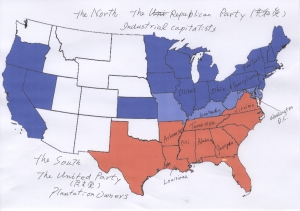

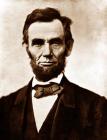

いささかこじつけ気味だが、リンカーンの大統領就任1860年が歴史の潮目だったアメリカに似て、奇しくも1860年は日本でも大きな歴史の流れが変わる潮目だったようである。