続モンド通信25(2020/12/20)

1 私の絵画館:<回転木馬>(カルーセル・エルドラド)(小島けい)

2 小島けいのエセイ~犬・猫・ときどき馬~4:④:再び、8月のパリで(小島けい)

3 アングロ・サクソン侵略の系譜22:アフリカ史再考④大陸に生きる(1)牧畜生活:ケニアのポコト人 (玉田吉行)

**************

1 私の絵画館:<回転木馬>(カルーセル・エルドラド)(小島けい)

1977年の8月、2度目のパリで。帰国する兄を見送った後、私はパリ郊外に行ってみようと思いつきました。病気持ちの兄を心配ばかりしていた日々から、少し気分を変えたかったのかも知れません。

お城がある───と何かのパンフレットで見た、シャンティーイという街に向かいました。列車で小一時間ほどだったと思いますが。計画も立てずに出かけたため、目的のお城の前に立った時は夕暮れ前で、すでに城門はきっちりと閉められていました。

<がっしりとしたりっぱな門だなあ・・・・>と、妙に感心して見上げたのを覚えています。見学時間をとうに過ぎていたため、どうしようもありません。引き返そうと横を向いた瞬間、小さな回転木馬がいきなり目に入ってきました。

それは城門の前の草原に<祭りの後>のようにポツンと置かれていました。きっと夏のシーズンだけ、お城を見に来る人たち用に、運ばれて来て置いてあるのでしょう。

そこには、私の他に観光客は誰もいませんし、もちろん遊具の係の人もいませんでした。静けさのなか、現実離れした不思議な風景に見えました。

結局シャンティーイの街としては、威圧感のある城門と小さな回転木馬だけが、2枚の写真のように、鮮明に私の記憶に残りました。

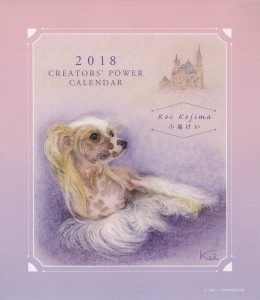

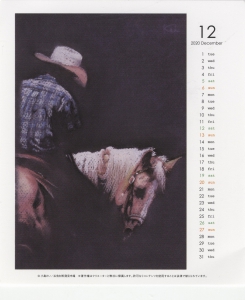

2021年カレンダー表紙絵

遠い日のことをずっと忘れていましたが。何故か三年くらい前から回転木馬を描きたい!と思い始めました。

けれど<思い>はなかなか具体化しません。そんな私を、二年前の春東京に行った時、娘が<としま園>に連れていってくれました。そして回転木馬(カルーセル・エルドラド)を見て、それに乗ることができました。

<としま園>が昨年閉園することは、ずっと後になって知りました。

描くなら今年(2020年)で、2021年のカレンダーに載せようと、イメージがふくらみ始めました。

そうして、ふつう描く絵の4~5倍ほどの労力と時間をかけて、ようやくこの一枚が出来ました。

楽しそうに乗っている犬たち、<いいなあ・・・>と下からちょっとうらやましそうに見上げる子猫のジョバンニ。

その絵を、カレンダー製作会社のいつもお世話になるデザイナーさんが、さらに楽しく仕上げて下さって、2021年の表紙となりました。

また、この絵を含めた昨年の新作12枚は、新宿にある画材店<世界堂>で、毎年お世話になっている一番センスのよいスタッフの方が、12月15日という超多忙の時期にもかかわらず、2時間かけて、それぞれの絵に一番合うマットと額を選んで下さいました。

お世話になった皆様に、心より御礼申しあげます

2021年カレンダー表紙額(作業中)

エセイ③→「8月のパリ」(「続モンド通信 24」、2020年11月20日)

=============

2 小島けいのエセイ~犬・猫・ときどき馬~④:再び、8月のパリで(小島けい)

1976年の8月を、私はパリですごしましたが。ひょんなことから、翌年の8月も、パリですごすことになりました。

もうすぐ夏休みという頃、三番目の兄が突然<パリに行く!>と言いだしました。大人ですので、ふつうなら何の反対もしませんが。当時兄は、いくつかの病気で薬を何種類も飲んでいました。そのような人が長旅に出れば、体調の悪化は目にみえていました。

けれど、言いだしたら後には引かない。走れば倒れるまで走り続ける性格は、その時も健在でした。昔、交換留学生としてノルウェーに滞在した帰り。パリに立ち寄ったけれど、お金がなくて全く楽しむことができず、みじめだった。少しはお金を自由に使えるようになった今行かなくては、悔しくて死んでも死にきれない。これが本人の言い分でした。

誰も止められず<それなら私が先にパリに行って、待っててあげるよ>となったのです。

私がパリに着いて数日後。案の上、体調の悪化した兄が、空港に到着しましたが。現地のガイドはその様子を一目見ると、即座に帰国の手続きを進めてしまいました。いわば<強制送還>です。兄は必死の思いで、空港のカウンターの方に事情を説明し、このままでは帰りたくない!と訴えました。

気の毒に思ったその方は、キャンセルされてしまった<ホテルニッコー>の代わりに、乗務員がよく利用する街のプチホテルを紹介してくれました。おかげで、兄は何とかパリに滞在することができました。

ただ、外国で病気をすることの大変さを、私はいろいろ実感しました。ある時も<シップと酢を買ってきてほしい>と頼まれた私は、薬局をさがして街のなかを歩き回りました。そんな時、ちょうど向こうから来た日本人留学生に<パリ在住の方ですか>と話しかけられ、結果、薬局の場所をおしえてもらうことができました。

歩いて行くには遠いとのことで、タクシーをつかまえようと、広い道路でこちらに向かって走ってくる車に手をあげていると、スーッと一台の車が止まりました。行き先を告げて、急いで後部座席に乗り込むと、背広の上着とカバンが置いてあり、運転手は慌ててそれらを前の座席に移動しました。片言で話をしているうちに目的地に着き、お金はいくら?とメーターをさがすと、見あたりません。その様子を見ていた運転手は笑って、初めて<この車はタクシーではないよ>と教えてくれました。そして、<お金はいらないから、気が向いたらこの住所に手紙を書いてネ>と、名刺をくれました。

薬局のことしか頭になかった私は、止まった車がタクシーではないことに、最後まで気付きませんでした。ゆっくり思い返せば、パリッ!とした白ワイシャツを着て、カバンもビジネス用の大きめの物でした。何より顔つきも精悍な感じで知的でした。パリの運転手の中にはそんな人もいるかもしれませんが、少なくとも私の乗ったタクシーの運転手さんたちとは、少し雰囲気が違ったような・・・?

とにもかくにも、その人が<いい人>でほんとうによかった・・・・と、ずうっと後になって思いました。

紹介された街のなかのホテルより、私が泊まっているホテルニッコーの方が新しくて快適というので、私が兄とホテルをとりかえてすごしたり・・・など、様々なことがありましたが。

一週間後、兄は一応満足した様子で、帰って行きました。

プティホテルの屋根裏部屋の窓から(1992年11月、ジンバブエの帰りに)

=============

3 アングロ・サクソン侵略の系譜22:アフリカ史再考④:

大陸に生きる(1)牧畜生活:ケニアのポコト人

アフリカ史再考の4回目で、アフリカ大陸で人々がどのように暮らしていたか、である。

バズル・デヴィッドスンが「アフリカシリーズ」(NHK、1983年)の2回目「大陸に生きる」のなかで紹介しているケニア北部に住むポコト人の牧畜生活を取り上げてヨーロッパ人が到来する前に、長い間アフリカ大陸で人々がどのように暮らしていたかについて書いていきたい。

アフリカの生活のあり方として牧畜や農耕はかなり新しいもので、それ以前に野生の動物を狩り、木の実や草の根を集めて暮らしていた時期が長かった。「アフリカシリーズ」が収録された1980年代当初でも、中央アフリカのピグミーやナミビア・南アフリカのカラハリ砂漠に住むサン人の中には、昔ながらの原始的な生活が見られていたようである。

デヴィッドスンは、コンゴの森で狩猟民として獲物を求め、絶えず移動生活をしているピグミーの1930年代の様子を収めたフィルムを紹介しながら「未開と言われる彼らが如何に巧妙な橋造りをするかを知ることが出来ます。」と解説している。密林の中で橋を架けて獲物を追う技術は移動生活には不可欠で、ピグミーは必要に応じて集まったり分散したりしながら生活をしていたので、固定した社会を持たなかった。

集団で川に橋を架けるピグミー

デヴィッドスンはまた、「サン人は狩猟採集の生活をしてきました。その人達が使う道具は手近な材料を使った単純なものです。矢尻の先に塗る毒はカブト虫の中味を絞り出して作っています。これにアロエの汁を塗って毒が落ちないようにします。道具は石器時代とは変わらないとはいうものの、獲物を追い詰める技術では彼らに敵う者はありません。」と解説しながら、狩猟しながら移動生活を続けるサン人を紹介している。

狩猟の準備をするサン人

その後、村を作り定住生活をするようになるが、そのためには狩猟採集で必要だった技術以外に大発見が必要だった。動物を飼い慣らして家畜にするようになったことで、アフリカでは今から6000年前か7000年前のことである。その結果、人口は増え、家畜のための水や草を求めて人々は広い範囲に散って行くようになった。その中には東アフリカの大地溝帯までやって来た人たちもいた。ケニア北部に住むポコト人もその子孫だと思われる。

ポコト人が住んでいる地域は、一年の大半はとげだらけの灌木に覆われた乾燥した土地で、灌木は雨期のほんの数週間だけ青青と生い茂げる。

狩猟採集の生活から食べ物を管理して定住する生活への変化は画期的なもので、牧畜生活が始まると水や草があるところには人が集まり、そこに共同体が生まれる。当然、入り組んだ社会組織も出来てくるわけである。

デヴィドスンはポコト人が住んでいる地域を訪れしばらく生活を共にしながら次のようにその人たちの生活を紹介している。

ポコト人を紹介するデヴィドスン

「ここにあるポコト人の住まいは見た目には何ともまあ原始的でみすぼらしく、住民はお話にならないほど貧しく無知に見えます。しかし、実際生活に彼らと生活を共にしてみると、それはほんのうわべだけのことで、うっかりするととんでもない誤解をすることが、すぐわかって来ます。私はアフリカのもっと奥地を歩いた時にも、何度となくそれを感じました。外から見れば原始的だ、未開だと見えても、実はある程度自然を手なずけ、自然の恵みを一番して能率的に利用とした結果で、そこには驚くほどの創意、工夫が見られるのです。」

他の草原の住人と同様に、ポコト人にとって最も大切な財産は牛で、生活は牛を中心に展開する。雨期の間は、多いときは村には200人もの人が住む。しかし、乾期になり草や水が乏しくなるにつれ、牛を連れて遠くまで足をのばさなければならなくなるので、村の人口は次第に減っていくが、次の雨期とともにまたみんなが村に戻って来る。毎年それが繰り返される。

ポコト人の主食はミルクである。栄養不足を補うために時々牛の血を料理して食べるが、肉を食べるのは儀礼の時だけに限られる。ミルクと血だけで暮らすためにはたくさんの牛が必要になる。それに干魃などの天災にも備えなければいけないので、牛の他に、山羊や駱駝(らくだ)も飼うようになった。

女性は夫とは別にかなりの数の自分の家畜を持っている。男性が牛を追い草原に行っている間は、村に残っているのは女性と子供と老人だけである。

遙か北の方から入って来た駱駝はミルクを取るために飼われ始めた。ポコト人は、ビーズなどの贅沢品を外から買うだけで、ほとんどが自給自足の生活である。必要なものは自分たちのまわりにあるもの、特に家畜から作り出す。山羊の皮をなめして毛をそぎ取り、油で柔らかくして衣類をこしらえる。断熱と防水の効果があるので、牛の糞は壁や屋根に塗りつける。そうして作った小屋は子牛や子山羊を昼間の暑さから守ってくれる。乳離れをさせる時にもその小屋が使われる。

ポコト人の社会では男女の役割がはっきりしている。家庭は女性の領域で、家事、雑用、出産、育児を担っている。材料集めだけでも大変なこの土地では重労働だが、それをこなすのが女性の誇りになっている。

ポコト人女性

厳しい自然を生き抜くには自分たちの周囲にあるものを詳しく知り、利用できるものは最大限に利用することが必要である。家の周りの藪も薬や繊維や日用品などの宝庫で、カパサーモと呼んでいる根を煎じて腹痛や下痢の時に子供に飲ませる。デザートローズの樹の皮を粉末にして水と混ぜて殺虫剤を作り、駱駝のダニ退治に使う。

こうしてポコト人は厳しい自然をてなづけて、ほぼ自給自足の生活を続けて来ている。食べて出す、寝て起きる、男と女が子供を作って育てる、生まれて死ぬ、そんな基本的な人の営みが営々と続いて来たわけである。

1992年にジンバブエに行った時、家族で住んだ借家と在外研究先のジンバブエ大学で3人のショナ人と仲良くなり、インタビューをさせてもらった。

ジンバブエ大学英語科教員のトンプソン・クンビライ・ツォゾォさんは「バンツー(Bantu)とはPeople of the peopleの意味で、アフリカ大陸の東側ケニアから南アフリカまでの大草原で遊牧して暮らす人たちが自分たちのことを誇りにして呼んだ呼び名です」と言いながらインタビューに応じて、子供時代のことをしゃべってくれた。

トンプソン・クンビライ・ツォゾォさん(小島けい画)

ツォゾォさんは国の南東部にあるチヴィという都市の近くの小さな村で生まれている。その村からグレートジンバブウェのあるマシィンゴまで200キロ、国の中央部に位置する都市グウェルまで150キロ離れていて、第2次大戦の影響をほとんど受けなかったそらしい。ヨーロッパ人の侵略によってアフリカ人はそれまで住んでいた肥沃な土地を奪われ、痩せた土地に追い遣られていたので昔のようにはいかなかったが、それでもツォゾォさんが幼少期を過ごしたチヴィの村には、伝統的なショナの文化がしっかりと残っていたそうである。

一族には、当然、指導的な立場の人がいて、その人が中心になって、村全体の家畜の管理などの仕事を取りまとめていた。ツォゾォさんはモヨというクランの指導者の家系に生まれて、比較的恵まれた少年時代を過ごしたらしい。

村では、12月から4月までの雨期に農作業が行なわれる。野良仕事に出るのは男たちで、女性は食事の支度をしたり、子供の面倒をみるほか、玉蜀黍の粉をひいてミリミールをこしらえたり、ビールを作るなどの家事に専念する。女の子が母親の手伝いをし、男の子は外で放し飼いの家畜の世話をするのが普通だったようで、ツォゾォさんも毎日学校が終わる2時頃から、牛や羊や山羊の世話に明け暮れたと言う。

4月からは、男が兎や鹿や時には水牛などの狩りや、魚釣りに出かけて野性の食べ物を集め、女の子が家の周りの野草や木の実などを集めたそうである。

ガーデンボーイとして安い賃金で働いていたガリカーイ・モヨさんもインタビューに応じてくれた。

「私は1956年4月3日に、ハラレから98キロ離れたムレワで生まれました。ムレワはハラレの東北東の方角にある田舎の小さな村です。小さい頃は、おばあさんと一緒に過ごす時間が多く、おばあさんからたくさんの話を聞きました。いわゆる民話などの話です。家畜の世話や歌が好きでした。聖歌隊にも参加していて、いつでもよく歌を歌っていました。」

ガリカーイ・モヨさん(小島けい画)

ジンバブエ大学の学生のアレックス・ムチャデイ・ニョタさんもインビューに応じてくれた。普段の生活はゲイリーの場合とよく似ている。小さい時から、1日じゅう家畜の世話である。小学校に通うようになっても、学校にいる時以外は、基本的な生活は変わっていない。朝早くに起きて家畜の世話をしたあと学校に行き、帰ってから日没まで、再び家畜の世話だったらしい。「学校まで5キロから10キロほど離れているのが当たり前でしたから、毎日学校に通うのも大変でした、それに食事は朝7時と晩の2回だけでしたから、いつもお腹を空かしていましたよ」とアレックスが言っていた。

アレックス・ムチャデイ・ニョタさん

3人とも田舎で育ち、少年時代は大草原で牛の世話が中心、ポコト人と同じというわけにはいかないが、今も田舎では、遙かな大草原で一日じゅう牛を追いながら暮らすという牧畜が占める割り合いの多い暮らしをしている人たちが多いようである。ジンバブエの首都ハラレは1200メートルの高原地帯にあり、ケニアの首都ナイロビも標高1600メートルの高地にある。

→「ツォゾォさんの生い立ち」「モンド通信」(2013年3月)、→「ゲイリーの生い立ち」「モンド通信」(2012年11月)、→「アレックスの生い立ち」「モンド通信」(2012年6月)

次回は「大陸に生きる(2)農耕生活:ナイジェリアのスクール人」である。