つれづれに:関門橋

2023年11月9日宮崎日日新聞から

「関門橋、本州結び半世紀」の昨年1月の新聞の切り抜きをみて、初めて関門橋があるのを知った。1973年11月14日に開通された立派な橋(↑)である。明石海峡大橋などの長大つり橋の先駆的な存在だったらしい。学生の頃に「関門海峡を渡ってみるか?」とふと思い着いて、友人を誘って出かけたが、渡ったのは海底を通る「関門国道トンネル」だったのである。海底トンネルは58年に開通したらしい。1970年の安保再改定の年に入学して、行ったのが2年目か3年目だから、関門橋が開通される前だったわけである。工事が行われていたはずだが、見た記憶はない。行ったのがもう少しずれていたら、関門橋のつり橋から関門海峡を自転車の上から眺めながら、九州に渡っていたのは間違いない。

いつも自転車に乗っていたが、特にサイクリストというわけでもないので、スポーツサイクリング車とは関わりがなかった。1時間に20キロ、1日に200キロ、関門海峡まで600キロか800キロか知らんけど、何日かで着くやろ、そんな程度の計算をして出かけた。今なら人を誘わず一人で行くが、一人で自転車というのは初めてだったし、長距離も初めてだったので、ま、誘ってみるかと、いっしょにバスケットをしていた同級生を誘った。

岡山城の後楽園に自転車を置き、岡山城に登った。10年ほど前に、高校で担任をした人が岡山から息子さんを連れて、ある日突然訪ねて来てくれたので、お返しに神戸に行ったついでに足を延ばしたのである。自転車を停めた場所を思い出しながら写真を撮った。

倉敷にも寄った。一角だけ古風な街並みがあって、たしか美術館に入った気もする。そのとき読んでいた作家の書いた『心のふるさとを行く』の中に入っていたのも、立ち寄った理由である。尾道が坂の多い街だとは知らなかった。広島では川の側のホテル横でテントを張ったが、蚊はいなかった。川に海水が流れ込んでいたのかも知れない。防府はその年に入部して来た女子部員の家に立ち寄ったあと、佐波川でテントを張った。川はあかん、蚊だらけや、テントを張る間にようさん噛まれた、大変だった。

種田山頭火のふるさと、という番組だったか?

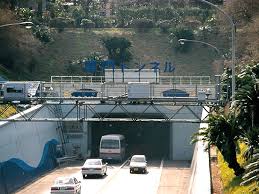

国道を通っていたら、そのまま海底トンネルに入って行った。脇の細い自転車道を通って、一気に渡った。九州だった、ようである。この時点で、目的は達成された。

海底トンネルの中

チームメイトは神戸市第1学区の2番手の高校から志して入学していたので、いくところがなくて通い出した似非(えせ)夜間学生の私とは代物(しろもの)が違う。真面目な優等生である。生きても30までかと斜交(はすか)いに構えながら、中学生のバスケットのコーチをやり始めたら授業に行けなくなって留年、などということもなく、4年でしっかりと卒業して大手の電気メーカーに就職している。就職後しばらくして英米学科法経商コースで学んだことや英語を実際の就職で生かしていたわけだ。

海底トンネルはあかん。自転車の荷物は重たいし、出るまで車の音はゴォーーーーーーーーーッと半端やないし、自転車には最悪である。それに、今ほど自動車の排ガスにうるさくなかったはずだから、空気の汚れ方も酷かったと思う。関門海峡に行ってみるかと思って行ったのに、トンネルの記憶が強かったせいか、→「関門海峡」を見た記憶がない。帰りの記憶もない。たぶん、小倉から神戸行きのフェリーに乗った確率が高い気がする。

海底トンネル入り口