概要

医学科1年生のsantoka授業を選択してくれた人たちと高千穂を訪れた時の紀行文です。

当時医学科1年生だった5人(小林佑芙記さん、末田智紀くん、夏目寿彦くん、持田耕介くん、森田くん)と夏目くんの奥さん尚子さんの7人で高千穂を訪れたときの紀行文です。

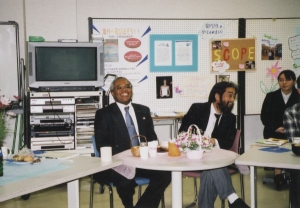

当時の医学科のカリキュラムは全て必修で、必修の範囲内でも何とか選択クラスを作れないかと試行錯誤していましたが、その年は何とか Santoka (種田山頭火)のクラスを作って選択してもらいました。10回ほどの授業で、伝記的な部分の僕の解説と夏目くんの発表以外は、ほとんど日本語で行われた授業が果たして「英語」の授業なのかどうかは怪しいのですが、それでも毎回全員が集まって結構面白かった印象が残っています。県下の句碑の話題になった時に、高千穂神社の脇にある「分け入っても分け入っても青い山」の句碑の前で一句ひねるかという話が出ました。自然に、よし行こうやということになったように思います。車ではなく、列車で行くことにも抵抗がなかったようです。

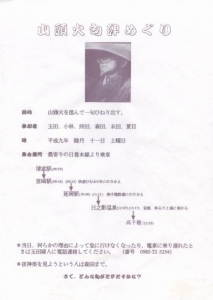

夏目くんが「山頭火句碑めぐり」のちらし(「高千穂小紀行」のあとに掲載)を作ってくれました。当日、奥さんの尚子さんが飛び入り参加、延岡の手前で網棚においていた持田くんのダウンジャケットがなくなるというハプニングがありましたが、延岡で高千穂鉄道に乗り換え日之影駅で下車、ビールで乾杯して昼を済ませたあと、高千穂へ到着し、句碑の前であやしげな句をひねったというわけです。

句は夏目くんがあとでまとめてくれました。「山頭火句碑めぐり」のあとに掲載しています。我鬼子は13の時から使っている僕の雅号、ぶっぺは森田くん(?)、佑芙は小林さん、秀策は?(森田くんか持田くん?)、耕介は持田くん、いかがわしい拙如・須恵斗・文修羅・誤辞羅・我芽羅は末田くん、尚は夏目くんの奥さん、寿彦は夏目くんの俳号です。

句を詠んで散策したあと、森田くんはみんなと分かれて、夜を徹しての神楽を見に行きました。

文末の「我が死出の旅路となるか」は大仰に聞こえますが、当時、学校を出ることばかりを考えていましたから、自然にそんな言葉が出たのだと思います。

教授会の連中は徒党を組んで「こんな奴が教授になったら世の中お終い」みたいな人事を連発していました。一番迷惑を被るのは学生や事務局、医局の人たちです。一般教育は特にひどく、信頼していた同僚の宮田さんは堪えきれずに高知医科大学に出られ、代わりに訳のわからないアメリカ人が英語科に来て、もう大変な日々となりました。

研究室はいつでも出られるように引っ越しのための段ボールが溢れていました。しかし、悲しいかな、一匹狼の身の上では移動する術もなく、入試問題漏洩で揺れる香川医科大学にならと密かに期待して臨んだはずの面接でも断られ、毎日、学生のことを考えない体制に腹が立つし、出てもいけないし・・・そんな状態が続いていました。部屋によく出入りしていた蓮見くんは、放置されたままの段ボールを見て、今年もまた駄目なんですかと非情な言葉を浴びせるし。

ところが、世の中何が起こるかわかりませんねえ。万年講師を決め込んでいたつもりが、3年あたり前に何やら風が吹いて、教授選に出るように言われ、講演で晒し者になった末に、思わず教授になってしまいました。今度は何の見返りもなく投票してくれた人に義理を感じ始めて、当分は出て行けなくなってしまったという訳です。

従って、「死出の旅路」は、学生から色々相談を受けても何も出来ず、さりとて外にも出て行けないというその時の自分の状況を伝えたかった表現だと思います。

追伸

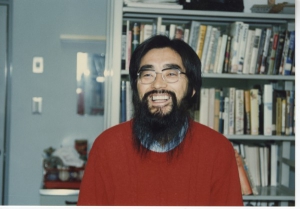

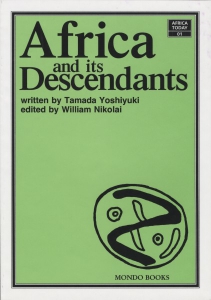

20年ほど後の一昨年度(2017年)の後期に、木花のキャンパスの学士力発展科目(教養科目の枠組み)の一つで「俳人種田山頭火の世界」というのを持ちました。(定年退職後、新設学部の英語の手伝いをという名目で木花の語学教育センターの特別教授に、制度の不備で単位の取れない学生「学士力難民」が溢れ、統合後やっていた南アフリカ概論などを復活、半期の最高が3科目で933人、1クラスの最高が543人、350人収容の階段教室で、前人未踏の記録を達成?!、5年間で4000人ほどを担当、マンモスの私学やないねんからと、成績をつけるのに四苦八苦。今は人数制限をして何とか継続中。)

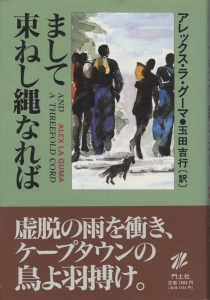

前期で単位を取ってしまう人が多く後期は前期ほど受講者はいませんが、それでも数十人集まりました。山頭火の足跡を辿ったり、参加者といっしょに俳句を詠んだり、山頭火の句を鑑賞したり、アメリカ人の英語の伝記を読んだり、映画やニュースの映像を使ったり。

2しか蓄えがない中で1を出しながらの授業は、難しいもんやなあ、というのが感想で。去年、今年と授業はしていませんが、もう一度「俳人種田山頭火の世界」を持つ機会はないやろなあ。

本文

高千穂小紀行 玉田吉行

味取観音堂をあとにした山頭火の心のうちは、決して穏やかでなかった筈である。安住にいたたまれず、義庵和尚の用意してくれた雲水装束に身を包んで、永平寺に向けて出発してはみたものの、自らを律し切れずに漂白の思いに身を任せてしまった。泥酔して市電に立ちはだかっても死に切れず、得度しての禅修行でも自分を納め切れなかった山頭火の行乞の旅は、無明の死出の旅路だった。

分け入っても 分け入っても 青い山 山頭火

高千穂神社脇の「青い山」の句碑

この死出の旅路の途上、熊本から宮崎に至る山中でこの句が生まれた。6月17日に熊本を出た山頭火は、浜町、馬見原、高千穂を経て、22日に五ヶ瀬川沿いに日向の滝下に出ている。新緑の候から初夏にかけての宮崎の山山の青さは目に染みいるばかりだが、深い山を分け入る現実の自分と、死出の旅路を歩む自らの姿の重なりから、分け入っても分け入ってものリズムが、そして結果的にこの句が滲み出てきたのではなかったのだろうか。

山頭火のその思いに比して、「青い山」の句碑の前で一句ひねり出そうというわれらの高千穂小紀行の、なんと軽やかで楽しかったことよ、混浴の噂も流れていた日之影での一浴はかなわなかったが、ビールで乾杯したときの、持田、森田両君の喜びようは、日頃の大学の閉塞性のなせる業だったのか。

今年一番の運動でした(小林さん)、翌日は寝てばかりでしたよ(末田くん)、という言葉は、日頃の大学生活がいかに不健康であるかを充分に証明している。

飛び入り参加で充分に溶けこんでいた夏目尚子さんは、医大に編入して下さい。夏目くんも喜びます。

個人的なことを言えば、僕だけが高千穂は初めてでなかった。今回で三度目である。最初は、二度目の大学院の試験で、大学なんかに行けるかと絶縁状を叩きつけたあと(白紙にして出しただけ、結局、大学に来てしまった)、その日のうちに企てた悲愴な自転車旅行の阿蘇からの行程の通過点として、独りで高千穂に立ち寄った。二度目は、子供を焚き付けた高千穂・阿蘇自転車旅行の後始末(子供が帰りは電車で帰ると言い出した)で、世話になったユース(大和屋)へのお礼と、宮崎に来て高千穂に行かないで終わるのもなあ・・・という思いを綯い交ぜにしながら、奥さんといっしょにやって来た。四半世紀の間の出来事である。高千穂からの復路の自転車小旅行を果たした去年の夏休みは、剥離骨折と診断された子供ともども、ごろごろしながら過ごすことになってしまった。

この高千穂小紀行が、思い出の旅となるか、我が死出の旅路となるか。

平成九年一月

<高千穂神社脇の句碑の前での作句>

ともに来て 青い山句碑の ひっそり 我鬼子

山頭火句碑めぐり 特選句集

於、高千穂 一九九七年 正月

ともにきて 青い山句碑の ひっそり

山翁の跡を辿る 七、八十年を辿る

我鬼子

低い陽に目を凝らす 腹がへった

しぼってもしぼっても句がでない じっと手をみる

杜の中で 「藪の中」を 読みたいな

ひくい陽に射され 頭の中にくらいうた

さむかやま あつかみどり

ぶっぺ

こもれびの 影からあふれだす 句碑の苔

青い山の 落ち葉の下の 冬眠

佑芙

敷きつめられた 山道を ぶらり旅

高千穂の 倒木から きのこ

秀作

ゆるやかな 流れに 包まれて 青き山 我 ゆるされぬ

まあたらし 句碑の手ざわり 硬し 冷たし

山 訪ねきて 頭上げて 火屋 ここにも

耕介

落ち葉から 大木 こけと かずら 拙如

碧の中で開いた 木の葉の息と 足跡の声

須恵斗

山ん中 緑の家の 空色の窓

文修羅

分け入って 止まる 山ん中

誤辞羅

緑の雲の 曇りの空に 落ち葉

我芽羅

ゆられ 見上げる空 山そびえ

尚

久々に ほっとすれば 山の中

木々のざわめきと こもれ陽の ここち良さ

汽車にゆられて たどりついたら 山頭火の足あと

寿彦

執筆年

1997年

収録・公開

未出版

ダウンロード

高千穂小旅行(59KB)